Jahr: 2020

Kategorien

Bildvokabeln Recht

7 Visualisierungsideen gegen Textfolien mit Aufzählungspunkten

30 Rechtsbegriffe in einfachen Bildern

„Wir wollen rechtliches Wissen für alle zugänglich machen“

Handgezeichnete Bildvokabeln zum Datenschutzrecht

Buchrezension: Wissenschaftliches Arbeiten im Jurastudium von Lars Gußen

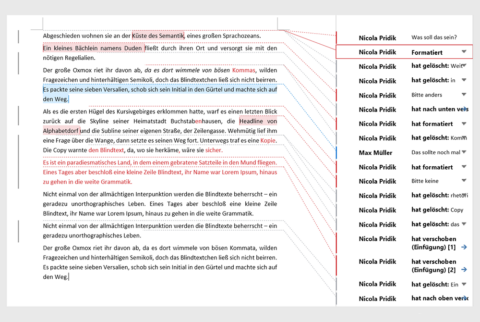

Änderungen nachverfolgen: 7 Tipps für die Durchsicht lektorierter Fachtexte in Word

Wie Sie Icons in juristischen PowerPoint-Präsentationen einsetzen können

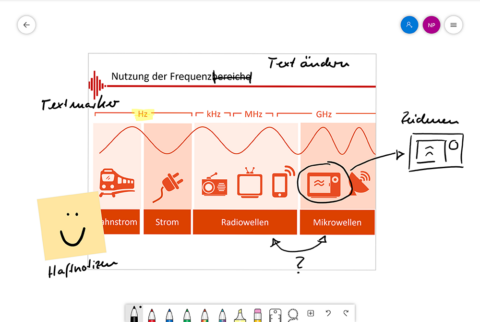

Digitale Visualisierungen handschriftlich kommentieren in Microsoft Whiteboard

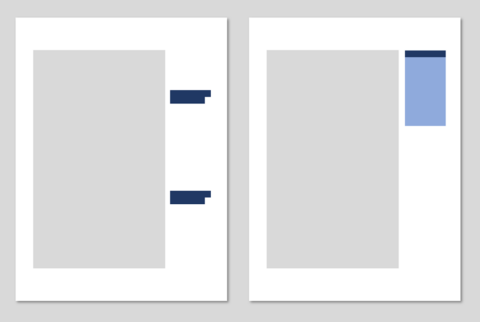

So fügen Sie Marginalien in Ihre Worddokumente ein

Absätze auszeichnen in Word